.文章語音朗讀連結

.文章語音朗讀連結

三叉神經痛與半側顏面神經痙攣是影響顱神經的兩種神經系統疾病,雖然臨床表現不同,但都對日常生活造成極大困擾。三叉神經痛以突發性、劇烈的面部疼痛為特徵,而半側顏面神經痙攣則導致單側面部不自主抽搐。這些疾病多因顱內血管壓迫神經根部而影響神經功能。隨著醫學進步,治療方式日趨多樣,患者可選擇最適合的方案。

三叉神經痛與半側顏面神經痙攣是影響顱神經的兩種神經系統疾病,雖然臨床表現不同,但都對日常生活造成極大困擾。三叉神經痛以突發性、劇烈的面部疼痛為特徵,而半側顏面神經痙攣則導致單側面部不自主抽搐。這些疾病多因顱內血管壓迫神經根部而影響神經功能。隨著醫學進步,治療方式日趨多樣,患者可選擇最適合的方案。

三叉神經痛:電擊般的劇痛

三叉神經痛是一種慢性神經痛,疼痛局限於單側面部,發作時類似電擊,可能因咀嚼、說話或風吹誘發,嚴重影響生活品質。研究顯示,每10萬人中約有4-5名患者,女性略多於男性,發病年齡多為40歲以上。

病理機轉與診斷

主要因顱內動脈或靜脈壓迫三叉神經根部,導致神經傳導異常。MRI檢查有助於確認神經與血管的關係,並排除其他病因,如腫瘤或多發性硬化症。

治療方式

* 藥物治療

以抗癲癇藥物(如癲通、除癲達)為首選,能穩定神經傳導並減少發作,但可能有嗜睡、頭暈等副作用,使用前需篩檢HLA-B1502基因,以避免嚴重過敏反應。

* 介入治療

適用於藥物無效或副作用難耐者,以不同方式破壞三叉神經節,讓疼痛遲鈍或轉為麻木,包括:

* 射頻燒灼術:利用熱能破壞部分三叉神經纖維,降低疼痛訊號傳遞。

* 酒精或甘油注射:將甘油或酒精注入三叉神經節,使其去敏感化。

* 氣球壓迫術:以微小氣球暫時壓破三叉神經節,緩解疼痛,但可能影響臉部感覺。

* 立體定位放射線手術:適合高齡或不適合開刀的患者,但疼痛緩解較慢且有復發風險。

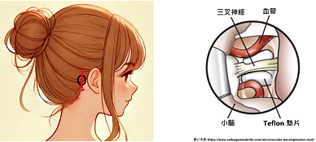

* 微血管減壓手術(Microvascular Decompression, MVD)

目前最具根治潛力的選擇。透過耳後微創開顱,利用顯微鏡或內視鏡,將壓迫三叉神經的血管移開,術後改善率可達85%,復發率低。但由於屬開顱手術,仍有少數感染、腦脊髓液滲漏及臉部麻木的風險。

半側顏面神經痙攣:面部肌肉的不自主戰慄

半側顏面神經痙攣影響第七對腦神經,起初症狀為眼瞼抽搐,隨病程發展擴及整側臉部,影響表情控制與社交。此病好發於40歲以上族群,女性多於男性。

病理機轉與診斷

多因血管壓迫顏面神經根部,導致異常放電並引發肌肉收縮。MRI可確認血管壓迫程度,排除腦腫瘤等其他病因。

治療方式

目前的治療方式主要分為藥物、注射治療及手術治療。

* 藥物治療

可使用鎮靜劑或抗癲癇藥(如克癲平),但長期使用恐導致嗜睡與依賴性。

* 肉毒桿菌素注射

能阻斷神經傳導,減少抽搐,效果可維持3-6個月,成功率達85-95%。但需定期施打,且可能出現顏面僵硬、眼瞼下垂等副作用。

* 微血管減壓手術

是唯一有機會根治此病的方法,成功率超過90%,較肉毒桿菌素治療能有效改善長期預後,但手術仍有少數可能風險。

結語

三叉神經痛與半側顏面神經痙攣雖然臨床表現不同,但都與顱內血管壓迫神經有關,影響患者生活品質。治療方式從藥物、微創介入到手術各具優勢,患者應與醫師討論,選擇最佳方案。隨著醫學技術的進步,顯微與內視鏡微創手術大幅提升治療效果,幫助患者擺脫疼痛與不適,重拾生活品質。

神經外科 李振豪醫師網頁連結介紹

專長:腦血管疾病(腦中風、腦動脈瘤、動靜脈畸型) 、腦部及脊髓腫瘤、腦下垂體腫瘤、微創開顱手術及腦內視鏡手術、頭部外傷、水腦症及其他神經外科疾病

https://www.femh.org.tw/section/sectionDetail2?CID=0282&&DoctorID=93271

三叉神經手術示意圖

參考文獻

> Cruccu G, Di Stefano G, Truini A. 'Trigeminal neuralgia.' New England Journal of Medicine. 2020; 383(8):754-762.

> Love S, Coakham HB. 'Trigeminal neuralgia: pathology and pathogenesis.' Brain. 2001; 124(12):2347-2360.

> Sindou M, Mercier P. 'Microvascular decompression for hemifacial spasm: outcome on spasm and complications.' Acta Neurochirurgica. 2021; 163(7):1849-1856.