前一陣子狂犬病新聞沸沸揚揚,讓家裡有養狗狗跟小鳥的大雄非常緊張,每天問媽媽:

前一陣子狂犬病新聞沸沸揚揚,讓家裡有養狗狗跟小鳥的大雄非常緊張,每天問媽媽:

狗狗「來福」去公園跟別家小狗玩會不會被傳染?

我被「來福」舔了有沒有關係?

小鳥「Birdy」需不需要也打狂犬病疫苗?

狂犬病跟人類歷史共存許久,在西元前2300年的美索不達米亞就有記載,狂犬病在全球每年造成5萬多人死亡,其中95%發生在非洲及亞洲(以印度、中國大陸及印尼病例最多)。在被可疑動物咬傷人口中,有40%為15歲以下族群,所以教導青少年如何保護自己、避免接觸可疑的動物是相當重要的。

狂犬病到底是甚麼?

狂犬病是一種急性病毒性腦脊髓炎,病原體為狂犬病毒(Rabies virus),歸類於麗沙病毒屬、棒狀病毒科中;傳染途徑主要被染病動物咬傷、唾液進入血液而感染。人感染到狂犬病發病歷程可分為潛伏期(1-3個月)、前驅期(約2-10天)、急性神經症狀期(持續2-7天)及昏迷期。前驅期開始症狀包括:發熱、頭痛,咬傷部位異樣感等,數天後出現興奮或恐懼現象,接著發展到麻痺、咽喉部肌肉痙攣(即俗稱的恐水症)、併發精神錯亂及抽搐,最後因呼吸麻痺死亡;一旦症狀發生幾乎無有效治療方法、致死率相當高。

哪種動物會傳染狂犬病?動物得狂犬病後有哪些症狀?

狂犬病自然界的宿主非常多,如:犬、貓、野生動物蝙蝠、浣熊、狼、鼬等,會咬人的哺乳動物都可能造成疾病的傳播。動物發病時一開始的症狀有性情改變、畏光躲於暗處,發病3天後進入狂躁期,顯得神經質、具攻擊性,之後因喉頭下顎肌肉麻痺、流涎而無法飲食,最後陷入昏迷而死亡。辨識可能帶病原的動物並了解動物發病時的癥狀,當發現動物舉止怪異時,提醒並保護自己遠離危險。

台灣目前檢驗出帶有狂犬病的動物包括:鼬、錢鼠及幼犬(1例,遭鼬咬傷感染),主要分布於台東地及中部以南的山區鄉鎮,北部尚無動物檢驗出。由於狂犬病只有發生在哺乳類溫血動物,鳥類或魚類是不會感染,所以狗狗「來福」如果每年有施打狂犬病疫苗,而且不要到帶到野外山區去接觸到野生動物,是不會被傳染的,小鳥「Birdy」更是無須擔心。

被犬貓舔到或口水沾到身體會得狂犬病嗎?不小心被抓到或咬到怎麼辦?

由於病毒是隨動物唾液經由傷口進入人體,只要身體沒有傷口沒有流血,口水沾到是不會傳染,跟來福玩耍接觸後記得洗手注意衛生即可。一般接觸到流浪犬貓口水黏液,只要身體無傷口,應無感染之疑慮,但若不慎被抓傷咬傷,先不要慌張,遵循「記沖送觀」四字訣:

冷靜「記」住動物特徵

清水「沖」洗傷口15分鐘、再以優碘或70%酒精消毒,儘速「送」醫由醫師評估感染風險,繫留「觀」察咬人動物10天,但若動物太兇惡,就不要冒險捕捉。

如何保護自己及寵物?

大家有注意到的話,在國家公園、森林步道都有豎立「民眾不得攜帶寵物進入」的告示牌,這不僅保護家犬家貓接觸到潛在帶原動物,也避免自然界動物感染寵物身上的疾病,造成生態環境的破壞。到郊外踏青時,不要接近、撿拾路邊病倒或死亡的動物,以避免被咬傷;也別因為看到媒體大肆報導就害怕亂棄養寵物,這樣只會造成流浪動物增加、加速疾病散播。讓我們謹記四不一要訣,大家一起遵守努力。

「不要」接近野生動物

「不要」棄養家中寵物

「不要」攜帶寵物進行野外山區活動

「不要」購買或走私來路不明的動物

「要」記得每年帶寵物去施打狂犬病疫苗

我需要打疫苗嗎?

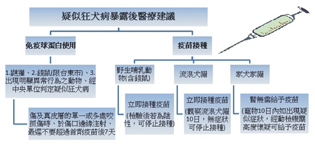

狂犬病疫苗與一般疫苗不同,不見得要事先預打,如果被野生動物抓咬傷,正確的傷口處理及事後疫苗施打,也幾乎可以100%預防狂犬病發生,目前台灣衛生單位依所接觸動物類型及暴露等級,建議施打策略所下(如圖一)。

圖一、疑似狂犬病動物咬傷後醫療建議

目前全省有60個地點備有人用狂犬病疫苗,北北基地區有9家醫院(如:表一),亞東醫院即為其中一間儲備醫院,民眾如有任何疑慮,可就近或至本院接受醫生診斷評估傷口。

表一、北北基人用狂犬病疫苗儲備醫院及地點

|

縣市別 |

醫院名稱 |

地址 |

|

台北市 |

馬偕紀念醫院臺北院區 |

臺北市中山區中山北路2段92號 |

|

三軍總醫院附設民眾診療服務處 |

臺北市內湖區成功路二段325號 |

|

臺大醫院 |

臺北市中正區常德街1號 |

|

臺北市立聯合醫院和平婦幼院區(和平院區) |

臺北市中正區中華路2段33號 |

|

新北市 |

臺北慈濟醫院 |

新北市新店區建國路289號 |

|

亞東紀念醫院 |

新北市板橋區南雅南路二段21號 |

|

馬偕紀念醫院淡水分院 |

新北市淡水區民生路45號 |

|

基隆市 |

衛生福利部基隆醫院 |

基隆市信義區信二路268號 |

|

基隆長庚醫院暨情人湖院區 |

基隆市安樂區麥金路222號 |

其他狂犬病相關訊息可參考以下網站:

1. 衛生福利部疾病管制署、

http://www.cdc.gov.tw/diseaseinfo.aspx?treeid=8d54c504e820735b&nowtreeid=dec84a2f0c6fac5b&tid=9D2E1B3A862F06FB

2. 世界衛生組織、http://www.who.int/rabies/en/