常見的腸胃道惡性腫瘤包括食道癌、胃癌、大腸直腸癌。這些消化系統的腫瘤一向是國人常見癌症死亡原因的前幾種,這類腫瘤的共同特點是早期沒有症狀,但可以在發病之前利用醫療科技被找到,而且可以在發病之前用簡單的方法切除,所以腸胃道腫瘤的篩檢是健康檢查的一個特別重要的項目。

△ 腸胃道腫瘤篩檢的各種方法

有許多方法都適合用於腸胃道腫瘤的健康檢查,它們之間有很大的不同,包括準確度、完整性、安全性、簡便性、成本、舒適度、費時長度等等。因此方法的選擇需要針對每個人做個別考量。

「糞便潛血」測試是利用化學反應或免疫反應的原理,測驗少量的糞便中是否含有肉眼所看不見的血紅素,若腸胃道腫瘤出現微量的出血,混入糞便之中,就有可能被找到。糞便潛血測試的優點是簡便、低成本、快速、且絕對安全;但是也有許多缺點:出血量太少時測驗並不準確、早期的腸胃道腫瘤不一定會流血、許多良性疾病如痔瘡出血會干擾檢查,此外,糞便潛血測試之後還需追加後續檢查,如胃鏡、大腸鏡等,才能找出問題。

「上消化道攝影」是另一種方法,受檢者先喝入顯影劑及發泡劑,可以使脹開的食道、胃、及十二指腸黏膜覆蓋一層顯影藥物,然後以X光攝影,找出是否出現黏膜形上的異常,間接證實是否有潛藏的腫瘤。「下消化道攝影」的原理類似,但利用灌腸及灌氣的方法注入顯影劑,覆蓋在大腸黏膜上。這種方法較不具身體侵入性、成本不高;但不容易找到小型腫瘤、可能產生檢查死角,而且檢查費時、舒適度不夠理想,因此常用於不適合做內視鏡檢查的受檢者。

「內視鏡」檢查包括胃鏡與大腸鏡,裝置攝影機的細管由腸胃科醫師操作,伸入食道、胃、十二指腸、直腸、大腸,直接觀察黏膜,找出是否藏有腫瘤。內視鏡的優點是準確、完整、可以找出微小或扁平的早期腫瘤、可以做組織切片取樣、直接證實而不需追加後續檢查。此外,小型腫瘤可以在發現時當場以內視鏡手術方式切除。內視鏡的安全性及舒適度等問題已經由設備的改良及麻醉鎮靜藥物的使用(無痛內視鏡)而大幅改善。因此,近年來內視鏡已逐漸被先進及富裕國家接受,做為腸胃道腫瘤篩檢的第一線工具。然而高成本使內視鏡較不易普及,且檢查品質可能隨不同的操作者及設備而有很大的差異。

△ 應用最新科技於腸胃道腫瘤篩檢

許多最新的科技正不斷地嘗試應用於臨床醫學,使腸胃道腫瘤篩檢的方法持續進步。舉例來說,將來有可能利用糞便檢體中的DNA(去氧核糖核酸)分析,偵測腫瘤細胞脫落後殘留的突變基因,進而探知腸胃道腫瘤的存在。這樣一來只需少量糞便就可以知道是否有腫瘤、甚至可預知是哪一種腫瘤。然而,其準確度仍不確定、腫瘤細胞突變基因之完整性及特異性不足,DNA分析成本昂貴,所以這種方法尚在研究改進中。

另一方面,有科學家正積極研究一種抽血檢驗即可預知腫瘤的方法。傳統上常用的腫瘤指數(如CEA,CA19-9)準確度不理想,常出現偽陽性與偽陰性的問題;如今新的實驗室技術有可能大幅改善這種缺失,偵測血液中某些微量蛋白質(例如CCSA-3、CCSA-4、C3a anaphylotoxin等),組合成一組「蛋白質相」,希望可以找出哪些受檢者已潛藏腸胃道腫瘤。然而這種方法仍不確定,也未曾測試於早期腫瘤的患者,仍在研究開發階段。

內視鏡科技在近幾年出現重大進展,可能會徹底改變腸胃科疾病篩檢、診斷、及治療等醫療行為。這一波技術上的革新主要著力於「影像強化內視鏡」技術(image enhancement endoscopy),可以讓醫師觀察到傳統攝影機無法看到或容易忽略掉的腸胃道黏膜結構,把躲藏在裡面的微小腫瘤找出來。「色素內視鏡」(chromoendoscopy)便是其中一種偵測腫瘤的利器,經由內視鏡噴灑專用色素,例如碘化鉀(Lugol’s solution,用於食道)、indigocarmine、結晶紫(crystal violet)等,許多隱藏的早期腫瘤便無所遁形;病變組織染色後表面的紋路及形狀常可以幫助醫師當場判斷其性質、嚴重度、侵犯深度等等。「狹帶域光觀察」(narrow band imaging,NBI)技術利用血紅素會吸收特定波長可見光的原理,將內視鏡攝影畫面轉換成黏膜最淺層微血管的分佈畫面,再配合「超高解像度影像系統」(HDTV)與「放大內視鏡」(magnifying endoscopy)80倍以上放大如衛星照片般的精密內視鏡圖像,即可當場細查病變表面的微血管;特別早期的腫瘤通常不會出現組織變色、變形,僅出現表面微血管的變化;只有看得到這樣的變化才有機會找到它。「螢光觀察」(auto-fluorescence imaging,AFI)的原理是利用腫瘤組織比正常組織有較弱的自發螢光之現象,透過濾光器與色彩處理而強化腫瘤組織與正常組織的對比。「紅外線觀察」(infra-red imaging,AFI)是另一種濾光技術,利用紅外線較不易被血液、水份干擾的原理,強化黏膜深處的血管影像,幫助判讀病灶的性質。內視鏡細胞鏡(endocytoscopy)、雷射共焦點顯微鏡(laser-scanning confocal microscopy)、光學相干斷層掃描(optical coherent tomography,OCT)共同被稱做「超放大內視鏡」,可以用500到1000倍以上的放大倍率直接觀察黏膜上活生生的細胞,不再需要組織切片即可判讀。

簡單地說,這些影像強化內視鏡技術是經由「光的操控」而達到現有傳統式內視鏡所無法完成的任務,其中部份革新技術已開始成熟並實用化。亞東醫院健康管理中心之內視鏡設備已全面更新,率先採用多種影像強化內視鏡技術。色素內視鏡、狹帶域光觀察、超高解像度影像系統、與放大內視鏡等都是本中心健康檢查的例行設備。(圖一)

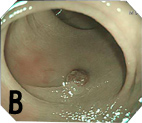

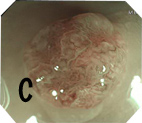

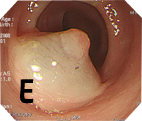

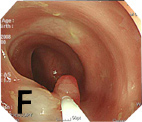

圖一 一位五十七歲健康男性在亞東醫院接受內視鏡檢查,從發現大腸息肉到切除的過程。A:傳統光源內視鏡。B:狹帶域光觀察(NBI)。C: 狹帶域光觀察加上放大。D:色素染色加上放大。E:黏膜下注射藥水迫使息肉向上浮出。F:電燒線圈咬緊息肉根部,開始電燒。G:電燒切除後的傷口。H:完整切除下來的息肉。

△ 內視鏡篩檢的特別之處

內視鏡篩檢的效果與品質不能只仰賴高科技。嚴謹的基本功夫及慎重的檢查態度常常是成敗的關鍵。胃鏡、大腸鏡的檢查前準備若不夠理想,會嚴重影響檢查的準確性,例如胃中殘留食物,或大腸殘留糞便,可能會遮蔽黏膜上的腫瘤或造成誤判。檢查前注射平滑肌鬆弛劑可避免因胃腸的過度蠕動而影響檢查。受檢者於麻醉中接受內視鏡檢查(即無痛內視鏡),可避免呼吸、身體動作的干擾,醫師可以不必因為顧慮受檢者的不適而匆促檢查或不願充氣觀察。

醫師是否有時間做完整而仔細的內視鏡觀察是非常重要的,應完整地、按照標準程序觀察,注意常被遺漏的死角,適當地充氣以免黏膜皺折過多,洗去覆於黏膜表面的泡沫、腸液、食物、或殘便,地毯式地仔細巡查搜索、拍照或錄影,並於重要或可疑病灶做染色、切片檢查,這些工夫是需要耐心地花時間才能完成的。(圖二)因此,相較於其他的篩檢方法,內視鏡檢查的結果可能因事前準備、操作者技術、觀念及態度而有很大的不同。

圖二 以胃鏡觀察胃竇部的黏膜。A:自然狀態的胃黏膜覆蓋了胃液與泡沫,嚴重影響觀察品質。B:醫師花時間噴灑消泡劑,清水沖洗,吸除胃液,並適當地充氣,使胃黏膜的觀察清晰完整,不易錯失隱藏其中的腫瘤。

內視鏡的另一特性是可以即時治療。當檢查時遇到重要息肉或小型腫瘤時,在設備及安全性許可範圍內可以內視鏡手術的方式直接切除,常見的方式包括電燒息肉切除(polypectomy)與黏膜切除術(endoscopic mucosal resection)。如此受檢者得以於同一次接受內視鏡中完成檢查與治療。亞東醫院健康管理中心之內視鏡室已啟用最新式的手術用電燒設備(德國製Erbe VIO 300D),以提供安全有效且多樣化的內視鏡手術,但是否當場切除病灶應該視檢查前受檢者的意願做決定。

內視鏡篩檢雖然被認為是最理想的腸胃道腫瘤篩檢方式,但是成本昂貴因此受惠者不多,政府因預算問題不可能補助所有成年的國民接受內視鏡檢查,即使是富有的國家也是如此。以日本福岡市醫師會所發表的資料為例,2000年到2005年共6年的時間,以健康檢查為目的的胃鏡共執行5萬人次,並發現其中257人得了胃癌,但受檢者只佔該市140萬人口的一小部分。除成本問題外,內視鏡專科醫師人數、技術人員人力、醫院及相關設備總數亦不可能負荷全民的內視鏡篩檢,因此到目前為止,大部分的內視鏡篩檢的受檢者皆為較重視健康且經濟能力較佳的族群。

△ 即使身體健康,也可能暗藏腫瘤

許多人自信身體健康,消化、排便功能正常,沒有任何不適,所以不需要接受健康檢查。事實上,這樣的想法是錯誤的。很多被發現罹患腸胃道癌症的患者,在接受篩檢時並沒有任何症狀,他們的身體就像你我一樣地健壯;相對來說,若感到不適,或感覺消化、排便功能不正常,應該找醫生解決問題,而不是安排健康檢查。腸胃道癌症的生長是需要時間的,最初發生時可能只是一個微小的良性息肉,進而逐漸轉變成小型的惡性息肉,這個過程可能歷時數個月,甚至數年的時間。這段時期的腫瘤不會破壞正常的人體組織,不會轉移至其他器官,不引起疼痛,不容易出血,也不可能造成腸胃道的阻塞,但是我們卻有能力用檢查儀器把它找出來,並且用最簡單安全的方法完全切除。如果我們沒有把握這段所謂「臨床前期」(preclinical stage)的黃金時間,而任由腫瘤安靜地生長,等到身體感到不舒服,可能就不易治療,甚至嚴重到難以收拾的地步。

△ 結論

腸胃道腫瘤的篩檢應該是每一個人遲早都要面對的事。它對於健康的保障已不斷地經過科學方法證實,相信所有重視健康的人都樂於認識並瞭解各種檢查的方法,進而解除莫名的恐懼與心理障礙,輕鬆、自信地接受檢查。