根據衛服部2023年十大癌症死亡率的資料分析,攝護腺癌死亡率在男性十大癌症中排名第六,因攝護腺癌死亡的男性人數為1,815人。相較於美國初診斷攝護腺癌就發生遠端轉移的比例僅不到5%,台灣目前仍有約三成的病人在新確診攝護腺癌時即已發生遠端轉移。因此目前專家的共識為50歲以上的男性民眾若對於攝護腺癌有疑慮時,應接受一次攝護腺檢查,若肛門指診異常或抽血懷疑攝護腺癌時,則須進一步安排切片檢查。

根據衛服部2023年十大癌症死亡率的資料分析,攝護腺癌死亡率在男性十大癌症中排名第六,因攝護腺癌死亡的男性人數為1,815人。相較於美國初診斷攝護腺癌就發生遠端轉移的比例僅不到5%,台灣目前仍有約三成的病人在新確診攝護腺癌時即已發生遠端轉移。因此目前專家的共識為50歲以上的男性民眾若對於攝護腺癌有疑慮時,應接受一次攝護腺檢查,若肛門指診異常或抽血懷疑攝護腺癌時,則須進一步安排切片檢查。

攝護腺癌的診斷

目前診斷攝護腺癌的方法仍有賴攝護腺切片的病理結果。然而,傳統的系統性切片是透過超音波「經直腸」對攝護腺做12針的隨機切片。多數的「經直腸」攝護腺超音波在切片前並不知道腫瘤的大小以及位置,有時候太小的病灶剛好位在針與針之間,或者因腫瘤的位置分布在攝護腺的前緣或是攝護腺尖端(apex),經直腸穿刺的方式沒辦法精準的切到這些位置,就錯失了及時的診斷。

另外,因為直腸充斥著許多細菌,所以即便術前給予預防性的口服抗生素,仍舊有1-3%的病人在「經直腸」切片後會併發感染的問題,使得簡單的切片導致病人增加使用抗生素及住院的時間。

經會陰核磁共振影像融合切片

經會陰採樣因為是透過皮膚穿刺,只要術前將體表消毒乾淨甚至不用給予抗生素即可安全的為病人進行切片,所以不管是美國泌尿科醫學會或是歐洲泌尿科醫學會目前都建議從會陰對攝護腺進行切片。

除了從會陰切片以外,越來越多的證據顯示切片前的核磁共振(Magnetic Resonance Imaging,簡稱MRI)檢查不僅可降低不必要的切片,針對MRI上的病灶進行影像融合切片合併隨機切片更可提高癌症的診斷率。歐洲泌尿科醫學會強烈建議所有接受攝護腺切片的病人,於術前進行MRI掃描。

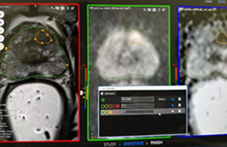

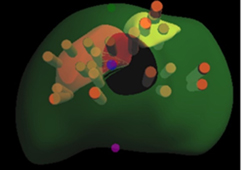

經會陰核磁共振影像融合切片的方式就是在切片前先讓病人進行一組MRI的檢查,經過泌尿科與影像科二位醫師的判讀後,界定出MRI上攝護腺的輪廓以及腫瘤的範圍,透過電腦軟體建立一組攝護腺3D的影像,於手術當天將MRI的3D影像與術中掃描的超音波影像融合在一起,透過導航的系統幫助醫師決定進針採樣的位置。電腦也會記錄下每一針採樣的位置,搭配上病理的結果,醫師更能掌握攝護腺全區域癌症的分布狀況。

經會陰融合切片的好處

經會陰融合切片的好處包含:降低感染的風險、提高診斷的準確性以及減少抗生素的使用,在抗藥性細菌遽增的年代有助於降低抗生素耐藥性的問題。因為其更高的安全性及診斷效能,特別是在精準醫療及個人化的年代中展現明顯優勢。

經會陰融合切片還有另一個好處,是因切片前已完成MRI掃描,無需等待切片後出血影響核磁共振檢查的安排時間。而大部分的病人在切片後的二週內均能完成癌症分期以銜接後續的治療,減少病人等待檢查期間產生的心理壓力。

若您有任何關於攝護腺癌的問題,歡迎至本院泌尿科做進一步的諮詢。

泌尿科 謝尚儒醫師網頁連結

專長:複雜性結石手術 (軟式輸尿管鏡及雙鏡聯合ECIRS手術)、攝護腺癌(核磁共振與超音波影像融合攝護腺切片、海扶刀治療)

https://www.femh.org.tw/section/sectionDetail2.aspx?CID=0285&&DoctorID=94941

圖一、泌尿科與影像科醫師在檢視核磁共振的影像後會將病灶界定出來,醫生和病人討論過後即可安排經會陰影像融合切片。

圖二、從會陰採樣除了近乎於零的感染風險,在舒眠麻醉下完成切片僅需15到20分鐘,病人術後幾乎沒有任何不適感。

圖三、切片完成後的報告會記錄下每一針採樣的軌跡和病灶的位置,搭配上病理的結果可以更真實的呈現癌症分布的情況,有助於後續治療的規劃。