腦中風不是成年人或老人的專利,小孩也有不幸發生嚴重腦中風的機會。

腦中風不是成年人或老人的專利,小孩也有不幸發生嚴重腦中風的機會。

孩童腦中風是一個少見的小兒神經學急症。發生的原因很多,其中由於大腦動脈血管剝離,使得血管狹窄或阻塞,導致腦組織缺血發生中風,是一項重要的原因。造成血管剝離的原因除了先天性血管的病變、運動或外傷之外,有一部份是自發性或找不出特定原因的。若不幸發生,症狀嚴重程度視受影響的腦部範圍大小與時間長短而定,從輕微的肢體無力、言語表達障礙、半邊癱瘓、到嚴重死亡的情形皆有可能。

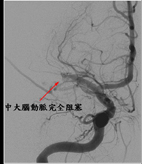

去年二月,有一位12歲的小朋友在學校突然感覺嚴重的頭痛,緊接著發生左側肢體無力的症狀,在學校附近的診所診察後,轉送至本院急診,檢查後初步診斷為急性腦中風,隨即安排腦部磁振掃描及腦血管攝影檢查,檢查後發現顱內右側內頸動脈剝離造成血管狹窄,導致這位小朋友有中風的症狀。當下患者意識清楚情況穩定,依目前國內外小兒中風處置建議,給與抗血小板藥物、輸液補充及安排住進加護病房密切觀察。然而4個小時後患者左側肢體更加無力,中風症狀明顯惡化,隨即再次進行腦部血管攝影檢查後,發現因右側內頸動脈剝離而狹窄的血管,合併造成右側中大腦動脈完全阻塞。

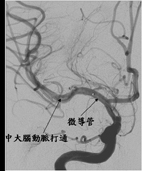

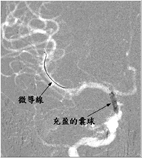

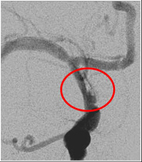

此時右半邊大腦處於嚴重缺血的狀態,若無法即時將血管打通,將會有大範圍中風的情況產生,過去的文獻報導這類的患者死亡率可以高達51%,在集合本院小兒神經科專家與腦中風中心神經放射線科專家共同會診評估後,建議積極使用血管內介入性治療,打通腦部阻塞的血管。醫療團隊將一條微細的導管穿過狹窄的內頸動脈,深入患者右側中大腦動脈,在6小時的黃金時間內,成功將中大腦動脈的血栓溶解,並將原先內頸動脈剝離而狹窄的血管,利用囊球擴張與支架置放,重建血管使其恢復原有的管徑大小,患者出院時除了手部細微動作受到影響外,看不出身體活動有中風過的症狀,目前追蹤已將近一年,無中風再發的情形。

能即時打通血管使缺氧的腦組織重新獲得血流供應,對中風的治療有決定性的影響,這對年紀輕的患者而言意義尤其重大。家中有小朋友的家長,平日除了注意小朋友的飲食,少高油脂、高糖份的飲食攝取,避免體重過重及血管提早產生硬化狹窄外,若有自發性或外傷性頭頸部血管剝離造成中風的現象,例如:出現突發性頭痛、合併單側臉部或肢體無力、麻痹等中風的症狀,應把握時間盡速就醫。這個案例中本院使用的血管內介入性治療技術包括:動脈內血栓溶解、顱內囊球擴張及顱內支架置放…等,此項治療技術最大的風險在於手術中腦部血管破裂造成腦出血,不過本院先前在成人腦中風的患者中,已有不少成功的案例,而且相同的技術在本院也應用在改善腦內血液灌流,降低患者再次中風的機會及輔助腦部血管動脈瘤的患者進行動脈瘤的栓塞治療。能進一步成功應用在小兒患者上,有賴於跨科部醫療團隊的合作與技術經驗的累積,這個國際文獻上成功的先例,因此獲得最新一期國際著名的《小兒神經學期刊》(Pediatric Neurology)選為封面代表。

成人與小兒動脈剝離造成缺血性中風的比較

|

|

小兒

(1-18足歲以下) |

成人 |

本院病童 |

|

發生位置 |

顱內比率可高達60% |

大部份位於顱外 |

顱內內頸動脈 |

|

危險度 |

高 |

低 |

高 |

|

佔所有缺血性中風的比率 |

10-25% |

2% |

- |

|

死亡率 |

平均30%,最高51%。 |

<5%

(基底動脈例外) |

- |

|

急性期一般治療方式 |

吃藥 |

吃藥

(血管內治療/外科手術) |

積極使用血管內治療 |

|

留下中風症狀 |

約60% |

5-10% |

幾乎完全康復 |

|

復發的機會 |

低 |

低 |

低 |

動脈內血栓溶解圖,左邊圖是血栓溶解前,右邊圖是血栓溶解後

囊球成形術圖,右邊圖是囊球撐開後剝離的血管內皮依舊存在

顱內血管支架置放圖,右邊圖用3*12mm囊球擴張支架,剝離的血管再度消失