「開刀哦!我再考慮一下」、「我還可以走路,不能走再說」…等,都是在骨科診間常聽到的對話。不難發現很多年長者都已變成O型腿並步態搖晃,但仍對手術望之卻步,因為傳統人工膝關節手術後傷口的疼痛和手術後的漫長復健療程,使得許多病人寧願忍痛也不願意接受手術治療。特別是老人家,想到傷口疼痛就心生畏懼。

「開刀哦!我再考慮一下」、「我還可以走路,不能走再說」…等,都是在骨科診間常聽到的對話。不難發現很多年長者都已變成O型腿並步態搖晃,但仍對手術望之卻步,因為傳統人工膝關節手術後傷口的疼痛和手術後的漫長復健療程,使得許多病人寧願忍痛也不願意接受手術治療。特別是老人家,想到傷口疼痛就心生畏懼。

雖然膝關節的病變尚有許多非手術方法可以改善程度較輕的病患之症狀,但對病情程度嚴重的病人也只有手術置換人工關節一途。對於人工膝關節置換術疼痛的問題,骨科界一直努力在尋求解決的方法。疼痛是許多侵入性治療首要解決的問題,因為疼痛進而衍生出的,有無痛分娩、無痛胃鏡、無痛大腸鏡、無痛拔牙…等。

對在於人工膝關節置換術,近幾年本科一直努力於微創手術,使手術的傷口變小,減少組織的損傷,並儘可能保存股四頭肌之完整,以加速手術後復健。

首先,筆者改變手術之方式,傳統上之手術路徑為內側髕骨旁切開法(medial parapatellar approach, MP),但有許多文獻指出,可能會有髕骨脫位或壞死等後遺症。因此許多不同的手術方法被提出來,其中最有名的就是股四頭肌下手術法(subvastus approach, SV)及經股四頭肌手術法(midvastus approach, MV)。然而,SV法由於未破壞股四頭肌,在手術之方法上,相對也比MP、MV法較為困難。特別是比較肥胖、腿圍較粗、或是股四頭肌較強壯之病人,往往手術困難度也較高,花費之時間也較久。近年來筆者更以SV法應用於微創mini-keel 全人工膝關節置換手術,也做了一些器械的修改。

第二步、改善手術部位的發炎反應,因為發炎反應會激發週邊與中樞神經系統更敏感的痛覺反應,導致術後疼痛不易控制,且病人會感到持久疼痛,特別在夜間會更加疼痛。

傳統的止痛方法為術後當病人感到痛時才給藥,此時通常必須給較大量的嗎啡類藥物,而導致病患噁心、頭暈。引起另一個不愉快的經驗。過去也有手術後裝注射瓶在傷口灌入麻藥的作法,但效果較差,且有感染的疑慮。

為了克服人工膝關節術後劇痛的障礙,加速復健,亞東骨科率先國內引進雞尾酒止痛療法:

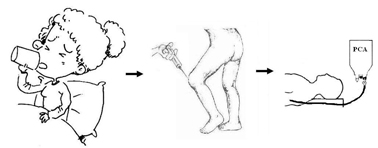

1. 術前:先發制人口服止痛藥。

2. 術中:關節內止痛注射。

3. 術後:自控式疼痛控制器的使用。

4. 出院後:持續口服藥協助復健。

截至目前為止,已經有將近八十個個案使用,病患的術後疼痛控制指數以1~10來分級的話,皆可控制在2分以內,甚至有分階段開雙腳的病患表示,這次開右腳比去年開左腳更不會感到疼痛。所以麻藥退去後,病人即可馬上進行抬腿運動,也可以於術後當天就開始進行被動運動機器(CPM)的復健,術後第二天即可下床,術後第三天視病人體力與居家需要開始練習上下樓梯。術後一個月再回診時膝關節已可彎曲100度以上,有的人甚至可以到120度。歸功於使用雞尾酒止痛療法的病患,因為不會感到劇烈疼痛而可以完全配合術後的復健計劃所產生的成果。

此一方法已於2010年發表於亞太骨科醫學會(Asia Pacific Orthopaedic Association;APOA)獲得好評,以後換人工膝關節就像「無痛腸胃鏡」及「無痛分娩」一樣,讓病患不會因為害怕手術疼痛而延誤就醫,也讓換人工膝關節比以前輕鬆自在多了。

圖說:術前吃藥 -> 術中關節旁注射 -> 術後自控式止痛控制

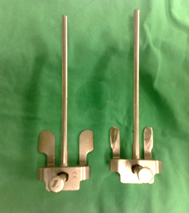

將器械磨得更窄有利由小傷口置入

傳統SV法

微創SV法