隨著醫學的進步,人的壽命延長了許多,腦中風也日益普遍,然而中風也不全然是老年人的專利。年輕人中風也時有所聞。根據定義年輕型腦中風是定義在四十五歲以下發生的中風。腦中風相關的國際期刊所見,臺灣人常見的原因還是動脈硬化,然而腦血管病變也是主要的原因。近期本院發現數位年輕人中風是兩側內頸動脈遠端處狹窄,造成兩側中大腦動脈灌流不足而中風。這種腦血管病變經常是日積月累的,常合併兩側中大腦及前大腦動脈狹窄,因長期灌流不足造成側枝循環而呈現棉絮狀的血管,故稱之為毛毛樣血管病變(moyamoya disease)。

隨著醫學的進步,人的壽命延長了許多,腦中風也日益普遍,然而中風也不全然是老年人的專利。年輕人中風也時有所聞。根據定義年輕型腦中風是定義在四十五歲以下發生的中風。腦中風相關的國際期刊所見,臺灣人常見的原因還是動脈硬化,然而腦血管病變也是主要的原因。近期本院發現數位年輕人中風是兩側內頸動脈遠端處狹窄,造成兩側中大腦動脈灌流不足而中風。這種腦血管病變經常是日積月累的,常合併兩側中大腦及前大腦動脈狹窄,因長期灌流不足造成側枝循環而呈現棉絮狀的血管,故稱之為毛毛樣血管病變(moyamoya disease)。

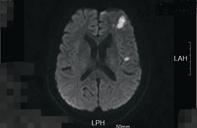

有一位三十多歲的病人,在最近一兩年內有陣發性的單側肢體乏力,經常在數分鐘內會恢復到完全正常。在門診經由理學檢查發現有甲狀腺亢進而轉至新陳代謝科治療;然而數天之後,病人又發生右側肢體無力,並且不能言語,雙眼同時偏左,電腦斷層無出血,被診斷是左側中大腦動脈梗塞性中風。腦部核磁共振顯示右側額葉梗塞性中風(圖一),核磁共振血管攝影顯示兩側中大腦動脈與前大腦動脈近端狹窄,綿絮狀的側枝循環由後大腦動脈供應,符合毛毛樣血管病變的特徵。住院後經血栓溶解劑與靜脈輸液治療後,病人症狀大幅改善,僅剩下輕度語言困難,使用阿司匹靈後出院回門診追蹤。

毛毛樣血管病變的是一位日本醫師在1971年前發現的,在黃種人相對常見,病人在年輕時因為兩側大腦血流不足,常引起缺血性中風。到了年紀大一點,毛樣血管生成之後就容易腦出血。所以毛毛樣血管病變並缺血性腦中風的病人,治療除了抗血小板製劑外,可考慮手術治療,經外頸動脈把血流引到狹窄的內頸動脈系統改善缺血的中大腦動脈流域。毛毛樣血管病變與甲狀腺亢進的原因現在並不清楚,但是有數種假說,例如:長期甲狀腺素刺激造成血管對交感神經過份敏感而血管病變。另外有些人發現甲狀腺亢進的病人經由免疫調節劑治療後,血管病變會有改善,可能為T淋巴球失調所致。另外動脈硬化還是扮演重要的角色,因為甲狀腺亢進病患常見高胱胺酸血症,高胱胺酸血症會引起動脈硬化。

根據文獻,毛毛樣血管的預後,若不治療約半數的病人有反復地暫時性腦缺血,有些人會有輕微的認知功能受損,約有百分之十的病人會有明顯神經學後遺症,須要長期照顧,有百分之三的病患甚至會死亡。據觀查較差的預後跟發病的年紀與較差的血壓控制有關。若經過手術併內科治療大部分病人其神經學症狀都有所恢復。

甲狀腺亢進的病人經常也是年輕型中風的原因,除毛毛樣血管病變之外,心房震顫也是其中之因素。所以一般人若有懷疑有甲狀腺亢進的症狀,如:燥熱、心悸、顫抖等等,請趕緊就醫。若是經常會有單側肢體無力的情形,那請趕緊至神經內科門診檢查,另外還是別忽視高血壓及糖尿病等的危險因子。

圖一、右側額葉白色影像為梗塞性中風處。

圖二、箭頭指出兩側中大腦動脈與前大腦動脈近端狹窄。綿絮狀的側枝循環由後大腦動脈供應,符合毛毛樣血管病變的特癥。