西元1954年,美國墨瑞醫師完成了全世界第一例同卵雙胞胎之間的腎臟移植,開啟了人類器官移植的紀錄。經過了14年,台灣分別在西元1968年完成第一例的腎臟移植、西元1984年完成第一例肝臟及胰臟移植、西元1987年完成第一例心臟移植、西元1991年及1996年分別完成單肺及雙肺的肺臟移植,2007年亞東醫院引進小腸移植的技術,完成了第一例小腸移植的創舉,回顧這些歷史的紀錄,可以看到台灣醫學的進步。然而移植醫學能夠如此輝煌進步,都要感謝器官捐贈者的大愛及家屬的大捨,因為沒有器官捐贈就不會有器官移植。

西元1954年,美國墨瑞醫師完成了全世界第一例同卵雙胞胎之間的腎臟移植,開啟了人類器官移植的紀錄。經過了14年,台灣分別在西元1968年完成第一例的腎臟移植、西元1984年完成第一例肝臟及胰臟移植、西元1987年完成第一例心臟移植、西元1991年及1996年分別完成單肺及雙肺的肺臟移植,2007年亞東醫院引進小腸移植的技術,完成了第一例小腸移植的創舉,回顧這些歷史的紀錄,可以看到台灣醫學的進步。然而移植醫學能夠如此輝煌進步,都要感謝器官捐贈者的大愛及家屬的大捨,因為沒有器官捐贈就不會有器官移植。

「楊先生在二十九歲時染患腎臟慢性發炎,治療中,他糊裡糊塗地聽信朋友們的介紹,胡亂服用了各種草藥,幾乎是一有人介紹什麼偏方,他都一一去嘗試。四十四歲那一年,新的症狀接著而來,他開始噁心想吐,食不下嚥,到醫院掛急診,自此他成了一名需長期洗腎的患者。2007年楊先生幸運的等到腎臟移植,一覺醒來他已是全新的人了,手術第二天他開始正常排尿,對一個洗腎十餘年的病人而言,能夠正常的排尿,真是一件令人歡喜的事情。」

上面的故事讓我們看到移植及重生的喜悅,但並非每個等候移植的病患都能如此的幸運,根據財團法人器官捐贈移植登錄中心的最新資料,截至2012年4月為止國內等候器官移植的患者有8,103人,但每年卻僅有200多人捐贈器官,在這樣供不應求的狀況下,許多器官衰竭的患者常常在等待中絕望,甚至於死亡。因此,需要透過教育宣導讓更多的人認同器官捐贈,未來也才有可能提升器官捐贈的數量,讓更多的患者獲得重生。

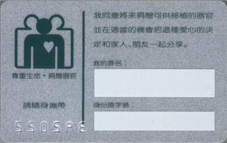

(1992年09月行政院衛生署發行第一版器官捐贈同意卡)

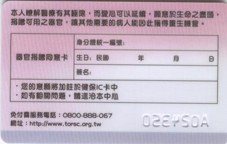

當病患生命走到盡頭,許多家屬都表示病患生前未表達器官捐贈的想法,因此在臨終階段家屬往往都不敢替病患做器捐的決定,因而錯過可以救人的機會。為了讓認同器官捐贈的民眾,能在身體健康且意識清楚的狀態下表達器官捐贈的意願,1992年9月行政院衛生署印製第一張官版器官捐贈同意卡,民眾可以透過簽卡來表達認同器官捐贈。1993年中華民國器官捐贈協會成立,積極推廣器官捐贈的理念,並提供家屬的關懷服務,2002年行政院衛生署有鑑於器官捐贈者來源的缺乏,國內也尚未建立等待器官移植病患的登錄與分配系統,使受贈者與捐贈者之間未能有效配對,造成器官的浪費,故依據「人體器官移植條例」捐助設立財團法人器官捐贈移植登錄中心,並在2010年推出第二版器官捐贈同意卡,透過小麥熊的生命故事,讓器官捐贈的理念更貼近民心。

小麥熊是一隻修補過心臟的小熊,名字小麥就是麥穗的意思,麥穗落地會長出新的麥苗,就像好心人幫小麥種下了愛的種子,讓小麥把更多的愛傳播出去,使有限的生命變成了無限的大愛。

(2010年財團法人器官捐贈移植登錄中心發行第二版器官捐贈同意卡)

除了簽署器官捐贈同意卡外,為了讓「器官捐贈、遺愛人間」的美意能在第一時間被發現,衛生署參考歐美國家在駕駛執照上註記器官捐贈的意願,於2004年11月起推動「健保卡加註器官捐贈意願」,因為人人都有健保卡,第一線的醫護人員可以透過讀卡,發現有器官捐贈意願的臨終病患,適時的向家屬提出器官捐贈選項,協助家屬在傷痛中進行決策,降低內心的掙扎與不確定感。

器官捐贈是一種面對生命的態度,在決策的過程中讓您重新思考生命的意義,趁著自己意識及身體均可自主時,安排好自己臨終時的狀態,如果您同意器官捐贈,別忘了!在簽卡後要將自己的決定告訴家人及親近朋友,讓他們可以無後顧之憂替您完成這趟生命最後的旅程。