第一次見到張小妹妹是在她出生前的事,當時爸爸跟媽媽因為開業的婦產科前輩懷疑胎兒有先天性心臟病,因此家長來本院掛小兒科門診,排胎兒心臟超音波,從產前胎兒心臟超音波發現小朋友確實罹患有先天性心臟病,其診斷為右心發育不全症併肺動脈嚴重阻塞。經過跟爸媽討論後,決定在本院生產,以利後續照顧。

第一次見到張小妹妹是在她出生前的事,當時爸爸跟媽媽因為開業的婦產科前輩懷疑胎兒有先天性心臟病,因此家長來本院掛小兒科門診,排胎兒心臟超音波,從產前胎兒心臟超音波發現小朋友確實罹患有先天性心臟病,其診斷為右心發育不全症併肺動脈嚴重阻塞。經過跟爸媽討論後,決定在本院生產,以利後續照顧。

張小妹妹於39週大時剖腹產,出生體重為2,760克,生產當天除了婦產科醫師以外,新生兒科醫師也全程參與協助照顧小朋友。出生後先由新生兒科醫師負責主治小朋友的照顧,後經由心臟超音波確診為「輕度右心發育不全症合併肺動脈閉鎖」,小朋友於8天大接受新式混合性手術(微創手術加心導管穿刺及肺功脈瓣氣球擴張術),術後張小妹妹病情改善後順利出院。張小妹妹在接受完上述手術後經門診追蹤兩年,截至目前為止僅有輕度肺動脈狹窄,無需再度接受心導管手術,傷口的癒合也相當良好,混合手術對美觀的影響也相當有限。真是令治療團隊感到高興及無比欣慰。

「右心發育不全症」顧名思義就是指負責供給肺部血流的右側心臟發育不完整。因為缺乏肺部血流,出生後小朋友的唇色發紺。本病發生率低約為萬分之一,小朋友必須仰賴動脈導管供應肺部血流,如未及早診斷,一旦動脈導管閉合後會導致新生兒猝死。但若僅為較輕度的「右心發育不全症」屬於發紺性先天性心臟病中預後較佳者。傳統的開心手術雖然效果不錯,因為開心手術的範圍較,因此小朋友未來胸口的疤痕會較大,美觀上有些顧慮。與家長充分討論之後,我們決定採用混合性手術,亦即先由心臟外科團隊進行微創手術後,再由兒童心臟科醫師利用心導管進行治療。這種術式藉由內外科團隊合作,可以兼有雙方面的優點,提供給小朋友治療上的另一種選擇。

手術當天,先由心臟外科醫師在小朋友胸前進行微創手術,從胸骨下方以手術刀切開一個小傷口,將特殊導管穿入小朋友的右心室出口。心臟外科醫師在術前經過反覆考慮,選擇由胸骨下方微創切口後將外鞘導管置入右心室至肺動脈下方處後縫線固定。有別於以往傳統混合手術將胸骨鋸開再將導管置入右心室的方式。我們所採用的新型混合術式兼具傷口小,恢復快且無須鋸開胸骨的優點。植入導管出口位於閉鎖的右心室出口(閉鎖的肺動脈)正下方,如此兒童心臟科醫師經由導管帶入金屬導線穿刺閉鎖的肺動脈時,這個角度最為直接,可以避免因角度偏差過大,所造成刺破肺動脈或右心室導致心臟破裂的風險。兒童心臟科醫師在利用金屬導線刺穿完全閉鎖的肺動脈瓣後,依序使用氣球導管擴張新的肺動脈開口,直到肺動脈開口大小與一般正常新生兒無異為止。導管治療結束後,外科醫師接手移除外鞘導管並關閉傷口,整個治療過程期間無需停止心跳及葉克膜支持。經我們蒐查全世界相關混合性手術文獻紀錄,這是世界上第二位,也是台灣第一位使用這種方式進行混合心臟微創手術的患者。

本院在院長及邱副院長的帶領之下,對心血管疾病治療的投入不遺餘力,張小妹妹的成功故事就是本院跨團隊醫療合作的共同成果。事實上國內對先天性心臟病患者的治療成績相當良好,即便是最困難的「左心發育不全症」的治療成績也已逐漸獲得改善。「右心發育不全症」如能度過新生兒期的治療後,其右心發育會逐漸追上正常的兒童且其預後良好,甚至可以和正常的小朋友外觀沒有兩樣。「左、右大不同」,希望不幸罹患先天性心臟病的小朋友跟父母親們不要氣餒,跟著醫療團隊一起合作,好好為小朋友的健康一齊努力。

新式混合性手術(微創手術+心導管治療)

與傳統的開心手術比較說明

|

|

新式混合性手術

(微創手術+心導管治療) |

開心手術 |

|

時間 |

全程2小時 |

全程約4小時 |

|

傷口 |

小,無需鋸開胸骨 |

大,需鋸開胸骨 |

|

心臟及體外循環 |

無需心跳停止/不使用葉克膜 |

需心跳停止/使用葉克膜 |

|

恢復 |

較訊速 |

較慢 |

|

美觀性 |

較佳 |

較差 |

|

療效 |

佳 |

佳 |

|

費用 |

健保給付 |

健保給付 |

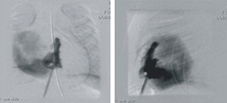

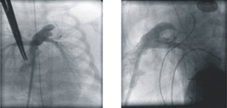

混合手術前,無肺動脈顯影

導管帶入金屬導線刺穿閉鎖之肺動脈瓣

混合手術後血流可留至肺動脈

三個月後超音波,中度肺動脈狹窄