「黑色的煤渣,白色的霧 阿爸在坑裡不斷的挖 ,養活我們這一家

「黑色的煤渣,白色的霧 阿爸在坑裡不斷的挖 ,養活我們這一家

驕縱的老么,倔強的我,命運是什麼我不懂,都市才有我的夢

通往坑口的那一條路,不是人生的唯一方向

晨曦中模糊的腳步聲,已忘了最後的一次道別

誰說寵壞的孩子不哭,就在悲劇發生的那一瞬間

淚水吶喊喚不回,阿爸在淹沒的礦坑裡面」

- 節錄自 老ㄠ的故事 詞/曲 鄭智化

亞東醫院緊鄰景緻優美的土城三峽地區,若您五月得空至桐花公園觀賞點點山頭的五月雪,亦可至鄰近永寧路步道一訪,該處埋沒著海山煤礦的遺跡。在台灣礦業發展史上,土城海山煤礦曾為全台僅次於瑞三煤礦(瑞芳)的第二大礦;從日治時期到戰後五零年代,煤礦一直是土城最重要的產業,然而採煤業在盛極一時之後,逐漸被石油製品取代。1984年6月20日,由於車間插鞘沒有插好,造成台車滑落撞擊到高壓電,引發火花和漫布在空氣中的煤粉接觸產生爆炸;未在撞擊爆炸中喪命的礦工,也因空氣中布滿一氧化碳而窒息,是為海山礦災。該次災變共計造成七十二人死亡,其中多為阿美族礦工。事發後,礦主向礦務局故意拖延報告時間,意圖改變現場湮滅証據。同年7月及12月,接連發生煤山、三峽海山一坑災變,死亡近數百人,造成民眾恐慌,台灣的礦場也陸續吹熄燈號,至1989年收坑,海山煤礦總開採量為4,664,634公噸。

礦業發展一度帶動台灣工業的榮景,也讓善感的藝術工作者創作「戀戀風塵」、「多桑」等電影敘說煤鄉的故事,1988年發行「老么的故事」,即以海山礦災為背景,詞曲創作者鄭智化於專輯文案曾言:「海山、煤山兩次礦變,在我腦海中留下一生無法抹滅的回憶。創作這首歌的原始動機完全出自一種旁觀者不明究裏的悲天憫人。憑著一股狂熱,我來到九份,訪問了當地的一些在地人,企圖發掘更多礦變發生後對他們造成傷害的事實。出乎我意料的,他們對問題的反應不是激動或悲絕;而是沈澱過的冷靜,一種近乎認命的淡然。親人的死去,固然令人傷痛,但是對礦工而言那是一種宿命;而不是都市人用來大肆渲染的社會問題。」

根據勞保局統計,多數職業疾病給付,除肌肉骨骼傷害外,皆呈逐年遞減之趨勢。礦工塵肺症更因1999年放寬勞工保險職業性塵肺症給付標準後,由當年給付個案數20,295件達到最高峰,之後即陡降(如圖二)。而隨著工作環境逐漸改善、勞工安全衛生的重視、整體產業結構轉型,標誌重大公安意外的礦災已逐漸為人所淡忘;多數民眾亦不甚清楚職業醫學涵蓋領域,多半俟傷病產生,事涉工資給付及勞資關係破裂才登門求診。故本篇試拋磚引玉概述職業醫學服務範疇,期能減少患者不必要之徒勞奔波,更避免勞保黃牛的居中剝削。

職業醫學為一門診治工作相關疾病的醫學,工作中可能有化學性、物理性、生物性、人因工程等危害因子造成職業傷病,職業傷病又分成職業傷害與職業病。職業傷害是指急性問題,如工人工作時被墜落物砸到腿部造成腿部骨折,而職業病多屬較慢性的疾病,如煤礦工人在礦坑工作十多年後造成的塵肺症。職業傷病認定需由職業醫學科醫師依據診斷準則及臨床經驗,考量暴露證據、時序性、一致性、其他個人或環境因素等,分析疾病是否與工作有足夠的因果關係。若經診斷確認為職業傷病後,就診勞工得請公傷假並向勞保局申請職災給付(含醫療、傷病、失能、死亡等相關給付)。

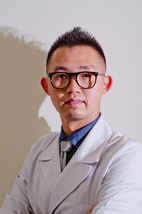

本院職業醫學科自2011年2月起,加入行政院勞工委員會所屬職業傷病管理服務中心,成為北區台大醫院職業傷病防治中心之網絡醫院,提供整合性職業傷病勞工健康照護之服務。其門診涵蓋職業傷病診療、復工與配工建議、勞工一般及特殊作業體格及健康檢查及複查等。較複雜之個案,亦由醫師評估進行現場訪視及暴露因子調查,進一步排除及確認是否為職業病。此外與台大醫院環境職業醫學部合作密切,可視需要轉診安排工作重建評估及職能復健、免費心理諮商等;亦配合勞委會政策開設過勞門診及母性門診,供需要之勞工朋友就診諮詢。

職業醫學係由預防醫學著手,從罹患傷病後之治療、復健及配工,至執行勞工體檢健檢時能早期篩檢疾病,回歸至創造更健康合適的工作環境,其不單止於實體有形之工廠環境,更可推及於整體勞動環境改善,如更健全的勞雇關係、勞動權益的保障、及社會大眾對勞資爭議中受害勞方的理解。誠如「老么的故事」中高亢的吶喊,「家鄉的人被礦坑淹沒,失去了生命;都市的人被欲望淹沒,卻失去了靈魂」;當一個社會在月台上用冷漠的態度居高臨下看著臥軌的勞工,並且咆哮著「拖走」、「碾過去」;究竟是失去生命的礦工可憐?還是失去靈魂的我們可悲?

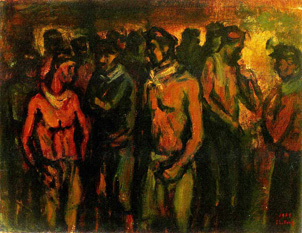

圖一、出處於:礦工群像~洪瑞麟畫作

圖二 、勞保給付年度變化