近日美國疾病管制局發布新聞稿,提醒所有的醫療相關人員注意碳青黴素抗藥性腸內菌的增加(carbapenem resistant Enterobacteriaceae, CRE),碳青黴素是最後一線的抗生素。當細菌對碳青黴素產生抗藥性時,意味著這樣的細菌感染將面臨沒有藥物可以治療的窘境。而腸內菌屬又包涵了泌尿道感染及腹腔感染最常見的致病菌如大腸桿菌及克雷白氏桿菌,因此如果碳青黴素的抗藥性持續增加,許多我們現在可以使用抗生素來加以控制的疾病,將變成必須依靠病人自身的免疫力來控制這些致病微生物。

近日美國疾病管制局發布新聞稿,提醒所有的醫療相關人員注意碳青黴素抗藥性腸內菌的增加(carbapenem resistant Enterobacteriaceae, CRE),碳青黴素是最後一線的抗生素。當細菌對碳青黴素產生抗藥性時,意味著這樣的細菌感染將面臨沒有藥物可以治療的窘境。而腸內菌屬又包涵了泌尿道感染及腹腔感染最常見的致病菌如大腸桿菌及克雷白氏桿菌,因此如果碳青黴素的抗藥性持續增加,許多我們現在可以使用抗生素來加以控制的疾病,將變成必須依靠病人自身的免疫力來控制這些致病微生物。

碳青黴素的抗藥性不是突然無中生有的,在自然界中有一些細菌天生就對這一類的抗生素具有抗藥性,在我們使用抗生素的過程中,這些具有抗藥性的細菌就有機會可以大量繁殖與散布。這些導致抗藥性的基因,又可以在不同的細菌間互相傳播交換,導致抗藥性的擴散,在台灣碳青黴素抗藥性的問題已經存在超過十年,最早是在綠膿桿菌及鮑氏不動桿菌被發現有碳青黴素的抗藥性,這兩種細菌是院內感染的重要致病菌。在這十年間,綠膿稈菌的抗藥性並沒有明顯的增加,但鮑氏不動桿菌對碳青黴素的抗藥性比例上升到大約百分之五十。

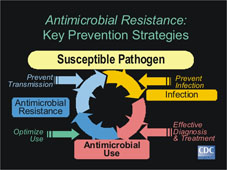

每個人都可能得到細菌感染,如果感染的程度比較嚴重,我們就會開始使用抗生素治療,然而從前面的論述我們可以知道,使用抗生素也不可避免地會篩選出抗藥性的細菌,因此我們對抗生素的使用必須十分謹慎。針對抗藥性細菌的增加,美國疾病管制局提出了四個主要的介入措施(圖一)來控制這樣的局面,首先最重要的就是預防感染的發生。預防感染發生常見的方法包括疫苗的接種,如每年都會流行的流行性感冒,接種流感疫苗可以減少流感的發病,也可以進一步減少次發細菌性肺炎的產生,減少抗生素的使用。又例如:臥床的病人只要把床頭抬高,就可以減少吸入性肺炎的機會、常翻身就可以減少褥瘡的產生,減少尿管的使用,就可以減少泌尿道感染等,俗話說預防勝於治療,如果可以預防感染,抗藥性的問題自然會有所改善。

第二個介入措施是正確的診斷與治療,當我們遇到發燒的情形,有些人的第一個反應就是開始使用抗生素,也造成了抗生素的過度使用。其實發燒的原因有很多種,必須從詳細的病史詢問與身體檢查來瞭解發燒的原因,感染是發燒最常見的原因,像是呼吸道感染、泌尿道感染、或是腸胃道的感染,但是當中的呼吸道感染,大部份都是病毒引起的。除非有併發症,否則抗生素的使用對縮短病程是沒有幫助的,另外腸胃道的感染雖然有一定的比例是細菌感染所導致,但是如果病況不嚴重,一般的腸胃道細菌感染也會在兩到三天內改善,不是一定要使用抗生素,但是如果有持續的發燒加上有嚴重感染的證據,如肺炎或是中樞神經系統的感染,及早且正確的抗生素使用就是必須的。此外還有許多的疾病都可以引起發燒,如:免疫疾病、內分泌疾病、腫瘤、痛風等,因此我們必須使用藥物前先有一個合理的診斷。

第三個措施是合理的抗生素使用,面對嚴重的細菌感染,及早且正確的抗生素使用是可以減少病患的死亡率,所謂合理的抗生素使用,可以簡單地區分為預防性、經驗性及針對性的抗生素使用,在少數的狀況下我們會使用預防性的抗生素,如:骨髓移植或是特定的外科手術等,至於經驗性的使用是指在未確定致病的微生物前,我們就先按照過往的經驗開始使用抗生素,在國內外的學會針對不同的危險因子及感染的部位都有相關的規範,適當的經驗性使用可以讓病患在第一時間即接受正確的治療,針對性抗生素使用則是指當我們知道致病菌感染的部位及藥物敏感性後,所選取的治療,不同的細菌與不同的感染部位都有不同的選擇,舉例來說:鏈球菌的心內膜炎仍以第一線的青黴素為最佳選擇,而不是後線的抗生素。

最後的一個措施是預防抗藥性微生物的傳播,這個部份說起來容易,做起來可是一點都不輕鬆。首先最基本的動作是洗手,現在世界衛生組織所推動的洗手五時機包括:接觸病人前後、執行清潔/無菌操作技術前、暴觸病人體液風險後、及接觸病人週遭環境後,這五個時機點都是微生物傳播的機會,提高洗手率就可以減少微生物的擴散,因此現在的醫院都廣設酒精洗手液,希望大家可以多洗手。接下來是落實接觸隔離與醫院/安養機構環境的消毒,這些抗藥性微生物在醫療機構內最為常見。因為病人的密度高且抗生素使用的機會多,一旦病人身上有抗藥性的細菌,便可能會污染環境及用物,進一步造成抗藥性微生物的傳播。因此如果病人帶有抗藥性細菌,我們會要求進行接觸隔離,內容包括:戴手套、穿隔離衣、專屬的血壓計、加強環境消毒等,當病人出院後,更是要徹底地針對病患的環境進行清潔與消毒,以減少抗藥性細菌在環境留存的機會。

細菌跟我們人類的關係是一個動態平衡,當我們藉由上面的四項措施改善我們的環境,減少抗藥性細菌的產生與傳播,希望在可預見的將來,抗藥性的問題能夠逐漸受到控制,不要讓下一代,又回到沒有藥物的時代。

圖一、針對抗藥性細菌的增加,美國疾病管制局提出了四個主要的介入措施