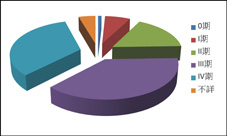

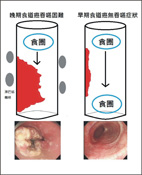

根據台灣衛生福利部統計結果顯示,國人死亡原因中第一位仍然是蟬聯32年的癌症,2013年平均每11分44秒有1人癌症死亡,每日因為癌症死亡有123人。其中,「口腔咽喉癌」以及「食道癌」分居第五位(男性第四位)與第九位(男性第六位),而且食道癌有71%屬於末期(第三、四期),只有6.7%診斷時為第一期(如:圖一),因此整體存活率都較差。而且末期時因為吞嚥困難疼痛而無法進食(如:圖二),造成營養不良與極差的生活品質,只能接受「緩和性治療」而無法治癒。所以要改善食道癌治療效果,除了減少致癌物質(菸、酒、檳榔、醃漬烤物及過熱食物)的使用外,在症狀還未出現前使用「影像強化內視鏡系統(image-enhanced endoscopy)」的篩檢,可以即早發現癌前或早期癌病變(如:圖二),才有機會接受「根除性治療」。

根據台灣衛生福利部統計結果顯示,國人死亡原因中第一位仍然是蟬聯32年的癌症,2013年平均每11分44秒有1人癌症死亡,每日因為癌症死亡有123人。其中,「口腔咽喉癌」以及「食道癌」分居第五位(男性第四位)與第九位(男性第六位),而且食道癌有71%屬於末期(第三、四期),只有6.7%診斷時為第一期(如:圖一),因此整體存活率都較差。而且末期時因為吞嚥困難疼痛而無法進食(如:圖二),造成營養不良與極差的生活品質,只能接受「緩和性治療」而無法治癒。所以要改善食道癌治療效果,除了減少致癌物質(菸、酒、檳榔、醃漬烤物及過熱食物)的使用外,在症狀還未出現前使用「影像強化內視鏡系統(image-enhanced endoscopy)」的篩檢,可以即早發現癌前或早期癌病變(如:圖二),才有機會接受「根除性治療」。

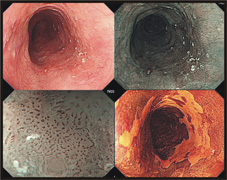

根據本院使用「影像強化內視鏡系統(image-enhanced endoscopy)」,包括:「窄頻光內視鏡(narrow-band imaging)」與「碘劑染色內視鏡」的篩檢經驗,發現可以找出一般白光內視鏡找不到的早期食道癌病變(診斷敏感度97.3%比51.4%),配合放大內視鏡(magnifying endoscopy)技術,更可以觀察黏膜的微血管變化,來判斷病理組織癌化的嚴重程度(如:圖三,左上:一般白光內視鏡無明顯變化;右上:窄頻光內視鏡可發現右側黏膜呈現較深色;左下:放大內視鏡可見不正常微血管增生;右下:碘劑染色內視鏡清楚描出淺白粉紅色病灶的界線)。

如果病灶侷限於表淺黏膜層可以即早發現的話,其淋巴結或是遠處器官轉移的機率趨近於零(如:圖一)。因此可以不需要外科開刀切除食道及淋巴結,利用「內視鏡黏膜下剝離術(endoscopic submucosal dissection)」或是「射頻燒灼術(radiofrequency ablation)」就可以根除性治療(如:圖四)。內視鏡治療的優點,包括:體表沒有開刀傷口、恢復快(通常術後1-2天即可以開始進食)、保留大部分正常的食道組織、生活品質好。但仍有約1-5%機率可能發生黏膜傷口出血、食道穿孔或狹窄的併發症,嚴重者仍可能要開刀處理,此外,目前健保並沒有給付新穎的內視鏡腫瘤切除術耗材及技術的費用,病人必須部分自費來接受治療。

倘若有食道癌相關危險因子,包括:抽菸、喝酒、嚼檳榔、長期使用熱食習慣、長期胃食道逆流症狀、家族癌症遺傳者,應該求診於肝膽胃腸專科醫師評估內視鏡篩檢之需要,並且尋求「影像強化內視鏡系統」的檢查以診斷早期癌前病變,才有機會接受根除性治療。

圖一、癌症分期圖

圖二、早期及晚期食道癌症狀示意圖

圖三、病理組織癌化的嚴重程度

圖四、內視鏡黏膜下剝離術(左)及

內視鏡射頻燒灼術(右)