隨著時間的流失,人的老化是一直在進行的。老化當中,一件最重要的身體結構變化就是彈性纖維失去原有的好的彈性。皮膚的彈性纖維失去彈性,會引起皮膚鬆弛,造成臉部、頸部、肚皮及上臂的皮肉下垂及皺紋。而且包覆關節的韌帶、包覆肌腱的腱鞘以及一些肌膜,如長、短掌肌膜等,也都會因彈性纖維失去彈彈性而硬化。如果強拉這些失去彈性的纖維,會因部分纖維拉扯而受創或斷裂,引發疼痛及修復的發炎反應。比如關節韌帶變硬,會活動受限以及引發疼痛的五十肩、網球肘及下背痛;或是硬化的腱鞘壓迫肌腱引起的扳機指、硬化的掌肌膜壓到正中神經的腕隧道症候群,以及壓到尺骨神經的手肘尺骨神經症候群等等。

隨著時間的流失,人的老化是一直在進行的。老化當中,一件最重要的身體結構變化就是彈性纖維失去原有的好的彈性。皮膚的彈性纖維失去彈性,會引起皮膚鬆弛,造成臉部、頸部、肚皮及上臂的皮肉下垂及皺紋。而且包覆關節的韌帶、包覆肌腱的腱鞘以及一些肌膜,如長、短掌肌膜等,也都會因彈性纖維失去彈彈性而硬化。如果強拉這些失去彈性的纖維,會因部分纖維拉扯而受創或斷裂,引發疼痛及修復的發炎反應。比如關節韌帶變硬,會活動受限以及引發疼痛的五十肩、網球肘及下背痛;或是硬化的腱鞘壓迫肌腱引起的扳機指、硬化的掌肌膜壓到正中神經的腕隧道症候群,以及壓到尺骨神經的手肘尺骨神經症候群等等。

何謂腕隧道症候群

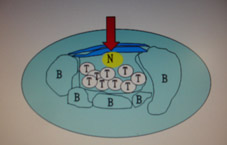

人的手腕有一個隧道,正中神經及9條肌腱從隧道中通過。彈性纖維硬化失去彈性,或增厚,或水腫,都常會壓迫到正中神經,而引發腕隧道症候群 (如:圖一) 。腕隧道症候群是一種常見的困擾疾病,過去常以為是手腕辛勞工作所造成的,其實不是,卻是因為彈性纖維老化、硬掉而造成的。因為國人過去都強迫左撇子改用右手,所以慣用右手率高達98%以上,如果是工作造成的,應該是右手絕對居多,但事實上發病是左右手差不多一樣多,且不常做粗重工作的人也照樣常發生。

腕隧道是一個三面骨頭、一面肌膜,大約長4公分左右的隧道,肌膜有兩層,屬於已經肌肉退化的長、短掌肌的肌膜。肌膜原本是有良好彈性的,當彈性纖維老化失去彈性,就會壓迫到最表層的正中神經,造成神經傳導障礙,引發腕隧道症候群。這肌膜跟弦很類似,弦長的彈性較好、弦短的擺開的弧度較小,因此肌膜寬度越窄的,彈性就越差,所以手腕較窄的人較容易發生腕隧道症候群。男人手腕較寬、女人手腕窄,也因此發病以女性居多。

這正中神經管到拇指、食指、中指及一半的無名指的感覺和拇指掌側肌肉的運動。當正中神經受到壓迫,先是這三指半的手指頭會麻,厲害一點時會再往上延伸到前臂,麻到晚上睡不好及半夜麻醒。最嚴重時肌肉會呈現萎縮,拿東西就會鈍鈍的拿不牢。因為無名指的外半部及小指的感覺是尺骨神經管的,手背是橈骨神經管的,且管手掌心的正中神經分支在正中神經要進入腕隧道之前,就已經分出來了,並沒有通過隧道,所以這些地方是不會麻的(如:圖二)。當手腕在極度彎曲或伸展時,最會壓迫到正中神經,所以過去是應用這原理來檢查,以診斷是否有腕隧道症候群,但較不能確定且無法知道嚴重程度,所以現今都改用神經傳導檢查,不但可以確診,還可以知道嚴重度。

腕隧道症候群手術

過去的治療有很多種,包括:把手腕固定在壓力最低的位置、給非類固醇消炎止痛藥及肌肉鬆弛劑等,但都沒有解決基本上的物理性壓迫,所以並不會好,疾病還是一直在加劇中。嚴重度到一個程度之後,就會有不可逆的神經傷害,既使再手術鬆解開來,也還會殘留一些症狀。越慢鬆解這物理性壓迫,殘留的症狀就越嚴重。神經傳導檢查有一個障礙係數可以參考,較能準確判斷的是運動神經傳導經過隧道的時間,正常範圍是3.2微秒至3.4微秒,如果正中神經被壓到,傳導就會延遲,如果延遲到5微秒以上,就應認定有手術鬆解的必要性,係數越高或呈現肌肉萎縮的,殘留症狀就越嚴重,係數破表量不到的最為嚴重。

腕隧道症候群傳統手術治療

過去傳統手術治療是在住院全身麻醉下,全線切開4公分,完整的將硬化肌膜切開鬆解,再縫合皮膚(如:圖三),成效也良好,但無法使重力的恢復期長達6個月,且容易傷及掌部神經分支,引發掌部神經痛。所以約在30幾年前有人發明一種像扁鑽的器械,從手腕前處插入,原先是從掌心穿出的兩孔式做法,後來改為單孔式(如:圖四),以避開傷及掌部的感覺神經分支。但因為隧道已經太緊,再硬插入這麼粗的器械,常會把正中神經扯斷或弄傷,製造出更大的問題,國內外均經常發生。但還是有人只會用這方法開,將它稱為內視鏡作法,其實並不是內視鏡,且很不安全。

腕隧道症候群微創手術

於是我們改良這些作法,在局部麻醉下,在手掌基部切開一個不到1公分的迷你傷口(如:圖五),將兩層肌膜都切開鬆解,整個手術3分鐘就完成了,且不用住院,僅繳相當於一次健保門診的費用而已,又能避開掌部神經分支,如此作法已經超過25年,成效異常良好。

手術鬆開腕隧道的兩層肌膜後,我們身體還會以纖維將這鬆開的縫修補起來,補在較寬鬆的狀態。當還未修補完成前,手指用力緊握時,下面的肌腱會把表層的神經推出這鬆開的縫隙,這時候手會痠軟,沒有力量。要等到修補完成,這問題才會消失。從傳統方式改為迷你切開方式之後,無法使重力的問題從6個月縮短至2個月。這兩個月期間建議不要騎機車,雖然騎的時候都好好的,但有交通狀況要煞車時,萬一使不出力來拉手煞車,會有危險。開汽車倒是沒有問題,因汽車的煞車是在腳控制的。

手術後10至14天拆線,還沒拆線之前,傷口要保持乾燥,以減少感染機率。一般術後2個月、4個月及6個月需追蹤檢查神經傳導,除非障礙係數太高,會殘留症狀,否則都成效良好。但洗腎者例外,術後改善也良好,但容易因為無法洗掉的大分子的沈積,再發率高,還可以再手術,但成效逐次減小。

腕隧道症候群是彈性纖維硬化所造成的,常見伴隨著發生扳機指、媽媽手、網球肘及五十肩、下背痛等疾病,都需要處理。但不要亂打類固醇,也不要拖,拖久之後,神經受創的不可逆傷害就很難挽回。

圖一、腕隧道三面都是骨頭,一面有兩層肌膜,有一條正中神經及九條肌腱從中通過。原本肌膜是有彈性的,當彈性纖維老化硬掉之後,就會壓到最表層的正中神經,引起傳導障礙。

圖二、灰色的是腕隧道,黃色的是正中神經,藍色的代表管理手掌皮膚感覺的分支,在正中神經還未進入腕隧道之前就已經分離出來,因此不會被壓到,所以手掌心是不會麻的。綠色的是經過腕隧道之後才從正中神經分出來,再反轉進入拇指掌肌的迴轉神經,正中神經被壓嚴重後,拇指掌肌就會萎縮。不到一公分的紅色區域就是可以避開所有神經的迷你切開最佳的位置。

圖三、傳統作法是全長4公分切開,完整的將兩層肌膜分開,效果良好,但恢復期長達6個月,疤痕又大,傷到掌心感覺神經分支的機率較大,因此近年來少用。

圖四、A.號稱內視鏡作法,事實上是像扁鑽粗的外套管,管上有一槽溝,供附有往外的刀片的內管推移。

B.較早的雙孔做法是將手腕後翻,從手腕前切開插入,再從手掌心穿出,然後將有往外刀片的內管沿著溝槽推進去,切開外管外的肌膜。後來改為單孔,就是停在掌心內,不穿出皮膚。但腕隧道太窄、管子又粗,常弄斷或刮傷正中神經,危險性高,還要自費。

圖五、迷你切開不到1公分的絕佳位置,可避開掌心感覺神經分支,安全性高。在局部麻醉下進行,不到3分鐘就可完成,疤痕小、恢復快,依健保一次門診費用,不用自費材料。