(案例)72歲陳奶奶日前散步時無預警倒下,因他平時身體還算健康,雖有高血壓但有控制,也沒不良生活習慣,沒想到送急診後竟是腦中風,所幸處理及時,救回一命。仔細檢查後發現,原來奶奶一直有心房顫動問題,卻不自知,疏於防範才出事。

(案例)72歲陳奶奶日前散步時無預警倒下,因他平時身體還算健康,雖有高血壓但有控制,也沒不良生活習慣,沒想到送急診後竟是腦中風,所幸處理及時,救回一命。仔細檢查後發現,原來奶奶一直有心房顫動問題,卻不自知,疏於防範才出事。

心房顫動常沒症狀,年長者發生率高

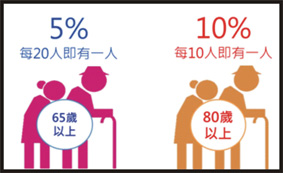

心房顫動是心律不整的一種,屬於老人病,年齡越大,發生率越高,全台約有23-25萬名心房顫動患者,年紀大於65歲、高血壓、糖尿病、冠心病等都是心房顫動的好發族群。心房顫動依發生頻率可分為陣發性、持續性及永久性三類,但心房顫動的心跳速度時而快、時而慢,民眾很難預測什麼時候會發作、發作時又有多嚴重?即使瞬間發作跑急診,有時又會遇上心悸情況停止,心電圖顯示也正常,要確診並不容易。除了心悸、胸悶、暈眩是心律不整的典型症狀,建議民眾可用兩種方式自我察覺,一是每天固定測量血壓、另一則是學習測量脈搏。

儘早就診,積極治療,可降低中風風險

心房顫動怎麼會跟腦中風有關?當心房無法正常、有效的收縮,血液就無法正常流動,容易產生血栓,當血栓隨著血流跑到腦,就會造成腦中風。根據統計,每5名腦中風患者,就有1人有心房顫動。

心房顫動患者比一般人高出5倍中風風險、3倍住院比率、2倍死亡風險,因此心房顫動的治療目標在於降低中風及周邊血管栓塞的風險,治療需要雙管齊下,一方面要控制心律,不要讓心臟跳得太快,更重要的是使用抗凝血藥物,讓血液比較不容易凝固、減少血栓風險,預防中風發生。對於年長且需要長期用藥的心房顫動患者來說,藥物選擇尤其重要。

心房顫動患者腦中風風險因子

|

風險因子 |

分數 |

總分 |

中風風險(%/年) |

|

(C) 心衰竭 |

+1 |

0 |

0.8% |

|

(H) 高血壓 |

+1 |

1 |

2.0% |

|

(A) 年齡超過75歲 |

+2 |

2 |

3.7% |

|

(D) 糖尿病 |

+1 |

3 |

5.9% |

|

(S) 中風史 |

+2 |

4 |

9.3% |

|

(V) 血管疾病 |

+1 |

5 |

15.3% |

|

(A) 年齡65-74歲 |

+1 |

6 |

19.7% |

|

(S) 女性 |

+1 |

7 |

21.5% |

|

8 |

22.4% |

|

9 |

23.6% |

新型口服抗凝血藥與傳統抗凝血藥物說明

傳統口服抗凝血藥「華法林」,因藥物濃度不穩定,容易受遺傳體質、食物、與藥物等干擾,因此需時常抽血監測以避免無法預期的出血等併發症。而目前已發展出「新型口服抗凝血藥」,藥物濃度穩定,使用不受食物、藥物、或體質等影響,更不需時常抽血監測濃度。臨床經驗顯示,心房顫動患者使用新型口服抗凝血藥治療可將每一年發生中風的風險由3%至10%,降低到每年1%以下,且可將低出血風險。

* 新型口服抗凝血藥與傳統抗凝血藥物說明表

|

新型口服抗凝血藥物 |

傳統抗凝血藥物 |

|

治療安全範圍 |

寬 |

窄 |

|

啟始作用 |

快 (10-12小時) |

慢 (3-5天) |

|

抗凝效果 |

可預測、更穩定 |

不可預測的 |

|

抽血監測 |

不需要 |

每次回診都需要 |

|

食物相互作用 |

無 |

有(ex:豬肝、花椰菜等) |

|

藥物相互作用 |

較少 |

很多(ex:維生素K、中藥、藍綠藻等保健食品) |

|

安全性 |

較佳 |

較差 |

注意生活起居,增加用藥安全

但心房顫動病患年齡偏高(平均約75歲)、共病症多,不管是服用傳統或新型抗凝血藥在治療過程仍存在一定的風險,例如:意外跌倒或是緊急手術等。病患除了要規律服藥,小心生活起居不要跌倒,目前已有新型口服抗凝血藥發展出「反轉劑」,病患如果有需要緊急止血或手術的需求時,可施打反轉劑立即恢復正常凝血功能,增加治療過程的安全性,不必擔心大出血的危機,積極預防中風。