特色醫療

● 全套腦內視鏡微創手術線:從腦內出血、慢性硬膜下血腫、腦室內手術、顯微血管減壓到顱底與深部腫瘤皆可內視鏡完成,傷口極小、恢復快。

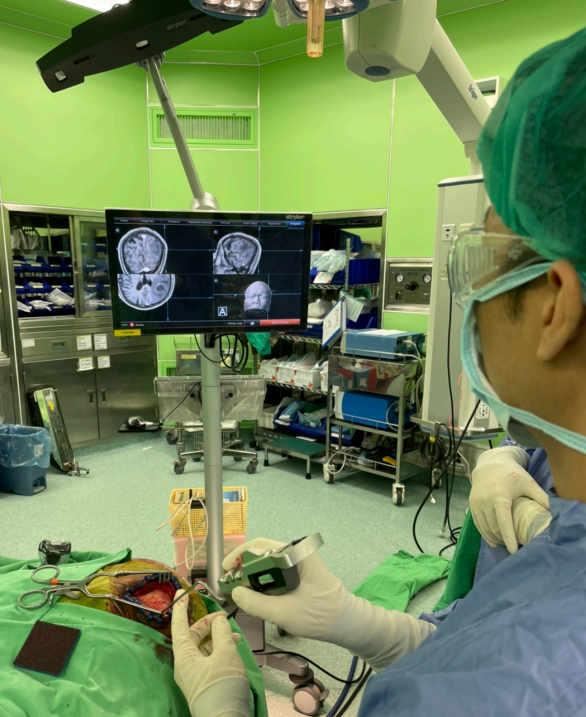

● 導航+3D/4K影像整合:結合立體定位導航與高畫質(含3D)內視鏡/顯微鏡,精準到達病灶、最大化保留正常組織。

● 神經加護病房高階監測:全國數一數二完善的重症神經監測(顱壓、腦血流、腦氧、顱內超音波等),即時判讀病況、提升治療決策品質。

● 脊椎內視鏡與微創手術全身段覆蓋:頸椎/胸椎/腰椎皆可微創減壓或融合;提供TELD、IELD、ECD等完整手術選項。

● 骨水泥椎體成形術快速止痛:處理骨質疏鬆或腫瘤轉移造成的脊椎壓迫性骨折,縮短臥床、降低併發症。

● 超音波導引周邊神經手術:0.2–0.3 cm 微創切口處理腕隧道症候群,術後恢復更快。

● 複合式(Hybrid)手術室一站式治療:術中血管攝影、CT、導航、螢光顯影整合,縮短流程、提升安全與效率。

● 螢光顯影輔助腦血管與腦瘤手術:ICG、Yellow-560等技術,即時看見血流與腫瘤邊界,提高全切除率與手術成功率。

更新日期 : 2025.07.23

治療項目

*中樞神經系統*

● 外傷:頭部外傷、顱骨骨折、腦挫傷、顱內出血、脊椎骨折、脊髓損傷等

● 腦血管疾病:腦出血、蛛網膜下腔出血、動脈瘤、AVM、硬膜動靜脈瘻、莫雅莫雅病、重建血管循環等

● 腫瘤:腦下垂體瘤、聽神經瘤、腦膜瘤、膠質瘤、顱底腫瘤、轉移瘤、小腦腫瘤、血管母細胞瘤等

● 脊椎退化/變性:椎間盤突出/破裂、骨刺、脊椎脫位、壓迫性骨折、神經根病變等

● 感染:腦膿瘍、硬膜下/外膿瘍、脊椎感染等

● 先天性:水腦症、脊髓脊膜膨出、脊髓脂肪瘤等

● 功能性:三叉神經痛、顏面神經痙攣、慢性疼痛

*周邊神經系統*

● 腕隧道症候群、肘隧道症候群、臂神經叢損傷、周邊神經腫瘤、各式麻木疼痛

*微創腦內視鏡手術*

利用導航與高畫質內視鏡,從極小傷口直接到達病灶,移除血塊或腫瘤,同時把正常腦組織的拉扯降到最低。

● 腦內出血處理:含慢性硬膜下血腫的血塊移除、深部出血引流。

● 腦室內視鏡:導水管第三腦室造口手術(ETV)、腦室腫瘤切除、囊液引流。

● 顯微血管減壓(MVD)內視鏡輔助:藉內視鏡清楚看見壓迫神經的血管,減少牽拉與視野死角。

● 深部、顱底腫瘤切除:如腦下垂體瘤、顱底腦膜瘤、室旁深部腫瘤等,內視鏡加上管狀撐開器可精準切除。

更新日期 : 2025.07.23

設備/儀器介紹

立體定位導航系統

人類考古歷史上最早被發現的開顱術,出現在西元前5000~8000年。到西元前500年左右,醫學之父-希波克拉底開始正式記錄了開顱手術。而現今的開顱方式,則源於19世紀後期,經過這一、兩百年手術方式及科技不斷的進化,才將腦瘤手術的平均死亡率,從20~50%,降至目前的1~3%。手術用顯微鏡的進步,是神經外科歷史上的一大躍進。但隨著時間的演進,單純的倍率放大及充足的光源照射,已經無法滿足神經外科醫師對手術的要求。因此,近10年來,更多術中導引監測系統不斷的被開發,造就了目前神經外科手術的蓬勃發展。其中,不可或缺的幾個角色,包括立體定位導航系統 (Navigation system)、術中螢光攝影 (Fluorescence-guided surgery)、術中影像 (電腦斷層/核磁共振/超音波)、術中神經功能監測 (Intra-operative neuromonitoring)、及清醒開顱 (Awake craniotomy)。透過上述的幾個重要設備及方法,可使神經外科醫師更加精準的移除病灶,並盡可能的減少正常神經構造的破壞,以期在最高的治療效益下,保留最多的神經功能。

立體定位系統,是利用數學的運算,得到病灶的座標,以供手術參考。這項技術於19世紀後期就開始發展,但因影像上僅有X光或傳統血管攝影,故精準度受到較大的限制。直到20世紀後期電腦斷層及核磁共振陸續發明後,立體定位系統的精準度才開始快速的提升。一開始,立體定位系統主要是用於腦部定點切片或引流,需要釘上固定頭架,才能在電腦斷層或核磁共振影像輔助下,由人工計算出座標所在。

隨著電腦運算功能逐漸強大,3D影像的處理變得越來越簡單快速,立體定位系統也開始利用3D重組影像,透過患者臉部輪廓與3D重組影像的註冊融合,推算出當下手術所在之部位,演化出目前的立體定位導航系統。在立體定位導航系統的輔助下,醫師可以隨時知道目前器械在腦部的位置,就好比開車使用GPS導航一樣,能精準的找到病灶,大幅度縮減開顱範圍。此外,針對腦部深處的病灶切除,也可透過融合核磁共振血管攝影及神經纖維造影技術 (tractography),搭配微創管狀撐開器的使用,在避開重要的構造下切除病灶,減少術後神經功能缺損或血管之損傷。在手術中,導航系統還可配合術中電腦斷層、核磁共振及超音波影像重新註冊,減少因開顱或腫瘤切除期間,腦部偏移所造成之誤差。

立體定位導航系統,目前被大範圍應用在腦部手術,包括腦部切片/引流手術、深腦刺激電極放置手術、一般開顱手術、顱底手術、經鼻內視鏡手術、腦室內手術、及引流管放置手術,也被大量應用於脊椎手術上,是目前神經外科不可或缺的主要設備之一。本院於2018年新購入Stryker立體定位導航系統,目前廣泛使用於腦部手術,未來將擴展使用在脊椎手術上,以造福更多患者。

穿顱超音波

在加護病房中照顧神經重症病患時,需要有良好監測系統才能及時發現問題,以避免、減少後續腦部神經的惡化。良好的監測系統,有助於療效的評估及併發症的發現及預防。神經重症病患接受神經學檢查時,需依賴大量人力且無法做連續性的監測,並容易受到鎮靜劑及神經肌肉阻斷劑等藥物的干擾。因此,在現代的神經加護病房中,科技性監測系統的地位日趨重要。穿顱超音波,就是其中一個非常重要的例子。它不但具有「即時、安全、經濟、可重覆執行與連續性監測」等特性,其產生之資訊更可與電腦斷層相輔相成,使臨床醫師在處理病患時,能早期發掘問題、評估嚴重度,並對臨床處置的效果之追蹤及預後之推測有很大的幫助。

穿顱超音波可謂之為「腦部的聽診器」,於1982年由挪威教授Rune Aaslid提出,開始運用於偵測顱底血管之流速。發展至今,由於影像解析度的進步,穿顱超音波可明顯地呈現腦部解剖構造上的變化,如腦幹是否受壓迫、變形、第三腦室的大小、中線偏移的程度等等。病人接受穿顱超音波檢查時,不需要離開加護病房;醫師可隨時將超音波推至病人床邊進行檢查。檢查所觀察到的影像變化,雖然無法如電腦斷層般清晰準確,但由於其即時、安全的特性,仍可提供相當重要的參考。此外,穿顱超音波還可連續對病人進行追蹤,以了解疾病進展的情形,及評估治療的效果。尤其是面對多重外傷或者是生命徵象不穩定的病患,可避免病患運送的風險及省去一再使用電腦斷層檢查的危險。穿顱超音波是利用低頻的超音波,以其較大的穿透力穿過顱骨較薄的地方,以對顱骨內的腦實質、顱底血管動脈之流速變化進行分析。通過分析血管血流之波形、最高流速、最低流速、脈動指數或阻力指數等數據,給予病人最適當之處置及治療。

穿顱超音波的使用,在神經重症病患的處理上日益重要,其操作簡便、安全、隨時可執行檢查、提供動態資訊等特色,與電腦斷層檢查扮演互補的角色。配合其他重症監測系統,我們可以將穿顱超音波分析之數據作為神經重症非手術治療的指引,提高重症病人之治療品質。使病人能夠在神經重症的治療上,得到最好的結果。

脊椎內視鏡微創手術設備-多功能刨削系統

Shrill® - 多功能刨削系統 (Shrill® - Shaver Drill System; Multi-functional Drill and Resection System):

德國原裝進口,由控制主機、握柄、腳控開關及各種刀頭組成。可用於切除或打磨軟組織與骨性結構。根據手術情況選擇不同的刀頭,可以安全地對神經周圍的軟組織或骨性結構進行切除、打磨。

脊椎內視鏡微創手術設備-多功能射頻系統

Endovapor® 2 - 多功能射頻系統 (Endovapor® 2 - Multi Radio Frequency System):

德國原裝進口,配備兩個單極和兩個雙極插座以及觸控板技術,具有可安全應用的電弧控制和容易操作的中性電極監控,可以安全地使用於組織結構的單極和雙極切割與凝固。

脊椎內視鏡微創手術設備-多區段灌注幫浦

Versicon® JISP3000 - 多區段灌注幫浦 (Versicon® JISP3000 - Multi-Range-Irrigation Pump):

德國原裝進口,配備多區段靈活的流速和壓力裝置,可以有效的控制流速與壓力,避免造成不必要的神經損傷。

高階顯微鏡

前本院神經外科所使用的高階顯微鏡,其工作距離及放大倍率,皆屬所有外科顯微鏡中最大最廣的,另外其機身及臂展亦屬大型尺寸,除了穩定性佳以外,其多軸轉向及輕便操作更符合腦科手術及脊椎手術所需要的廣泛視角。在手術影像輸出上亦從術中照片進步到高解析數位影像,甚至虛擬立體影像( 4K3D, Augmented Reality ),使得手術影像幾近於主鏡下的呈像,讓手術訓練教學更有成效。除此之外,利用螢光顯影配合循血綠螢光劑( ICG ),在腦血管瘤、動靜脈畸形、腦血管吻合等複雜型腦血管手術,可在術中即時檢測到腦血流情況,已是當今腦血管手術的標準配置,而靠著內建的高階處理器,可同步執行術中螢光血管攝影 ( ICG angiography by Flow 800 ),並具體量化血流量,大幅提高腦血管手術的成功率。

在螢光顯影腦腫瘤手術上,近幾年也有重大突破,原發性惡性神經膠質母細胞瘤 (Glioblastoma Multiforme) 在可見光下有時難以判斷與正常腦組織之分界,即便經驗豐富的腦瘤專家有時也不易在一次手術中切除乾淨,需靠術中或術後磁振造影來判斷,再次切除。而螢光顯影技術的問世,從最初所使用的螢光劑 5-Aminolevullinic Acid ( 5-ALA,),為口服顯影劑,價格較昂貴,需在手術前晚讓病人服用後,為腦瘤組織所吸收,於隔日手術中經螢光照射而顯影,到近五年來螢光顯影顯微鏡的進步導入了黃螢光 (yellow-560,) 的技術,配合價格較便宜的針劑顯影劑 (Fluorescein),可在手術開始前半小時注射,便能於術中清楚地辨識腫瘤之邊界,可謂為腦腫瘤手術之重要突破。

現代的神經外科,除了首重手術醫師的純熟技術外,更需搭配著高端的儀器設備,方能將手術治療的成效發揮到極致。

超音波手術抽吸器(CUSA)

超音波手術抽吸器(CUSA),為一中空刀具,其應用的物理原理主要有兩項:粉碎和空化。利用音波與微氣泡交互作用產生的振動、膨脹、收縮及破裂,帶來局部性的壓力變化,而致使組織細胞破裂,因此組織含水量越高,其空化作用越顯著。其它含水量低且彈性良好的組織,如膠原組織、血管、神經等較不會受到影響而造成傷害。碎化的組織及乳化的液體,經過負壓吸除管道將其吸出體外,不僅可減少術中失血量,降低手術風險,更可加速病患復原。注水設計可增加超音波傳導的作用並有助於進行吸除和降低組織溫度。

優點:1. 切割吸引效率高,對正常組織血管等保護好,節省了手術時間。2. 有些特殊部位腫瘤運用CUSA能獲得很好的解決,省去了以往使用傳統器械的風險和麻煩。

腦內視鏡

在神經外科的領域,腦內視鏡手術,主要應用於顱底腫瘤/血管病灶、腦室內腫瘤、深部腦瘤、腦內出血及水腦症等疾病,除了大幅度縮減開顱範圍外,內視鏡的放大效果、深部光源探照、及光線角度的改變,也使得手術精細度及視野得以大幅度提升。再輔以微創管狀撐開器、3D立體定位導航系統、及術中螢光攝影等功能,使得腦內視鏡手術,得以取代部分傳統顯微鏡手術,或與顯微鏡交互使用,成為微創手術的主角之一。亞東醫院神經外科,於2005年開始使用腦內視鏡手術,目前主要使用之腦內視鏡,為2019年購入之Full-HD內視鏡,更於2021年新增4K高畫質3D內視鏡,及新型腦室內視鏡(Lotta®),皆為國際內視鏡大廠Karl-Storz所製造,以提供患者更細緻優質的腦內視鏡手術品質。

複合式手術室 (Hybrid operating room)

「複合式」手術室,也提供傳統手術治療以外,包含:即時影像輔助、低侵襲性手術/血管栓塞/支架置放等,治療病患所需要的許多手段。例如某些困難的腦動脈瘤手術,以往開顱手術夾閉完成後,需再到血管攝影室進行手術後血管攝影,以確定手術夾閉完全。若有小部分殘存,或者是再安排第二次手術夾閉,或者須密切追蹤後續復發的可能。而在複合式手術室內,可以第一時間在動脈瘤夾閉完成後,進行血管攝影,若發現殘存動脈瘤,可以即刻進行補強或調整,不須等到下次手術。本院的複合式手術室是採用SIMENS公司的術中機械臂X光攝影系統Zeego,可執行血管攝影及多角度脊椎攝影,應用於血管手術及脊椎手術。

單位獲獎

1月-3月 Progression Note修改率90%落實住院醫師與實習醫師病歷複簽及修改提升教學醫院評鑑病歷品質

9月-12月 Progression Note修改率80%落實住院醫師與實習醫師病歷複簽及修改提升教學醫院評鑑病歷品質

「開顱術後病人」出院安置照護選擇醫病共享決策推動表現 優異

「降低神經外科手術壓力性損傷發生率」台灣健康照護品質 銅獎

「降低神經外科手術壓力性損傷發生率」國家醫療品質獎 佳作

「開顱術後病人」出院安置照護選擇醫病共享決策推動表現 優異